社員ブログ

2026.01.30

新年の神社参拝

数年ぶりの大神神社の参拝です。

「三輪さん」の名で親しまれる大和国の一宮。

広大な境内には、様々な摂社や末社が点在しています。

パワースポットとしても知られています。

大神神社と摂社の狭井神社、末社の久延彦神社に参拝してきました。

久延彦神社では私事とあわせて、ばね検定を受検される皆さんの分も一緒に祈願してきました。

受験される皆さんの健闘を祈っています。

良い報告が聞けるのを、楽しみにしています。

大神神社(おおみわじんじゃ)

三輪山を御神体とし本殿はなく、拝殿から三ツ鳥居を通して山に向かって拝みます

三輪山は国を開いた大物主大神(大国様)が御魂を留めたという霊山。

「パワースポット」と称されるよりはるか昔から「神の宿る山」として崇められてきた聖地です。

狭井神社(さいじんじゃ)

古くから病気平癒の神様として信仰されています。

拝殿の脇には、万病に効くといわれ薬水とも呼ばれる霊泉が湧き出る薬井戸があり、

自由に飲むことができます。

久延彦神社(くえひこじんじゃ)

知恵・学問の神様として信仰を集め、学力向上・各種試験の合格をお守りくださり、

今日では就職成就はもとより仕事面においても知識・智力の向上・発展に大きな御力を授けてくださります。

久延彦神社には可愛い木彫りの知恵ふくろうがいます。

このふくろうは奉納されたものらしく、「顔が四方八方に回る事から察知する能力に優れ見通しが効き、

微かな音も聞き逃さないので先見性に富んだ知恵豊かな霊鳥とされている。」と書かれています。

ふくろうと言えば賢さや知恵の象徴。「不苦労」「福来朗」とかけて縁起物にもなっています。

2026.01.05

◇2026年 年頭のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

2026年を迎え、製造業を取り巻く環境は依然として厳しさと変化の中にあります。

只直近では高精度・高品質、高難度を日本国内に求めるニーズは年々高まってきていると感じます。

当社は少数精鋭ならではの強みを活かし、細物ばねの加工精度、安定した品質、そしてきめ細かな対応を大切にしてまいりました。

一人ひとりの技術と現場力を何よりの財産とし、「顔の見えるものづくり」でお客様のご要望にお応えしてまいります。

2026年も引き続き、現場改善や技術継承、人材育成に力を入れ、試作から量産まで安心してお任せいただける体制づくりを進め、弊社の製品は小さなばねではありますが、その一つひとつが製品の性能や信頼性を支えているという責任を胸に、丁寧なものづくりに取り組んでまいります。

本年も、お客様やお取引先様とともに成長し、信頼されるパートナーであり続けられるよう、社員一同努力してまいります。

2026年が皆様にとって実り多き一年となりますことを心よりお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

理研発条工業株式会社

取締役社長 森田 貴雅

2025.12.27

◇ 2025年 年末のご挨拶 ◇

2025年も早いもので 年末のご挨拶を申し上げる時期となりました。

本年も格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

2025年を振り返ると、関西の皆様には記憶に残る1年だったのではと感じております。

大阪では55年ぶりの関西万博「EXPO 2025」が4月13日に開幕し、秋の閉幕まで多くの国内外からの来場者を迎え、関西・日本を盛り上げてくれました。

弊社は、残念ながら万博に携わる事は出来ませんでしたが、同じ業界である関西のばね製造企業様が万博に携わられたお話を聞かせて頂くと非常に羨ましく、弊社も頑張らなくてはという気持ちにさせて頂いたのを覚えております。

又、近隣の奈良県からは奈良県出身の高市総理が誕生され、奈良から日本の舵取りを担われることに、大きな期待と、希望を感じております。

製造業の視点から本年を振り返ると、製造業を取り巻く環境は依然として変化の激しい一年でありました。

原材料価格やエネルギーコストの高止まり、人手不足への対応など、多くの課題に直面する中で、国内製造業の底力と現場力が改めて問われた年であったと感じております。

ばね業界におきましても、自動車関連分野を中心に関税問題や需要構造の変化や品質・供給体制への要求が一層高度化し、柔軟かつ持続的な対応が求められた一年だったと感じます。

こうした中、弊社は「品質」と「信頼」を基本姿勢として、技術力の研鑽と安定供給に努めてまいりました。長年培ってきたものづくりの知見を活かしながら、お客様の期待に応える製品づくりに取り組めたのも、ひとえに皆様のご支援の賜物でありますことを深く感謝申し上げます。

来たる2026年におきましても、変化を恐れず、確かな技術と誠実な姿勢でものづくりに向き合い、皆様から信頼される企業であり続けたいと考えております。

2026年も変わらぬご指導、ご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

結びに、本年中に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、皆様のご健勝とご繁栄、そして新しい年がより良き一年となりますことを心よりお祈り申し上げ、年末のご挨拶といたします。

理研発条工業株式会社

取締役社長 森田 貴雅

2025.12.03

◆会長のひとりごと◆ 実りすぎた秋

実りの秋となりました。

いやいや実りすぎた秋となっています。

自宅の柿の木、カラスや熊 (本当にどこに出てくるかもわからない時代になりましたね) の被害に遭わぬうちにと収穫しました。

なんと一本の木に、小ぶりですが約1,100個、実を着けました。

来年木が枯れないことを祈りつつ、また果糖の取りすぎには注意し、会社の皆で分けて頂きます。

~ Before ~

~ Before ~  ~ After ~

~ After ~

会社近くの里山 (いつもの散歩コースです)

2025.11.27

◇社長の独り言◇ 第8回目 ★相棒、新天地への旅立ち

いや~、いきなり寒くなりましたね。

本当に秋はどこ行ったのかと思います。

弊社は定時が17時30分までなのですが、めっきり日が暮れるのも早くなり、夏場は定時を過ぎても外は昼間の様に明るかったのが、もう今は真っ暗。

少し心配なのは、車を運転しながら17時半頃に会社に戻ってくる事が有るのですが、小学生(低学年)位の子供たちが暗い中を歩いて帰っている姿を見ると、同じ子供を持つ親として「気を付けて帰るんだぞ!」という気持ちになります。

次回ブログを書いているころは年の瀬になっていると思いますが、ラスト1カ月、2025年に悔いが残らない様に公私共々頑張ろうと思います。

さて今回は『相棒、新天地への旅立ち』とテーマを決めさせて頂きましたが、弊社には大小様々なばねの設備が45台ほど御座います。

圧縮コイルばねの専用機や捻じりコイルばね専用機、ワイヤーフォーミング機など様々な設備を保有し、皆様のご要望にお応え出来る体制を整えております。

中には私が生まれる前からばねを巻き続けてくれている機械も有るのです。

今回の『相棒』は、弊社で約35年ばねを巻き続けてくれていた機械との、別れの話となります。

涙無しでは読めない話になるかもしれませんが、最後までお付き合いください。

ある日、知り合いの社長様からご連絡を頂きました。

「御社でお使いのVF-712ってまだ活躍されていますか?」

正直な所、この機械はまだまだ現役ではあったのですが、最新機導入により活躍の機会が減ってきていました。

詳しくお話を伺うと、この『相棒』を、現役第一線で活躍出来る現場の企業様が、探されているとの事。

私は正直悩みました。35年弊社を支えて来てくれた相棒だった為、やはり直ぐには手放す判断が出来ませんでした。

しかし弊社でも段々と活躍の頻度が減ってきている中で、まだまだ活躍出来る相棒がこのままくすぶる位なら、第一線で活躍出来る環境へ送り出してあげる事も愛情なのでは‼と感じ、最終的に送り出す決断を致しました。

知り合いの社長様にご連絡をさせて頂き、お譲りする旨をお伝えしたところ、探されていた企業様は喜んで頂いているとのご連絡を頂きました。

ここからは、旅立ちの準備となります。

今までの感謝の気持ちで機械を清掃し旅立ちの準備を整え、来る旅立ちの日を待ちます。

旅立ちの日、朝からトラックで引き取りに来られて荷台に積み込まれていく姿を見ると、親心ではありませんが「新天地でも頑張るんだぞ!」と言う気持ちになりました。

是非新天地でも、どんどんとばねを巻いてくれる事を期待しております。

弊社は、今回の様に古い機械もメンテナンスを施しながら現役で活躍しておりますが、勿論最新の設備も豊富に取り揃えております。

ロット数量の多い物から、少ない物まで対応も可能となります。

是非一度お問い合わせ頂ければと思います。

2025.11.27

大阪府職業能力開発促進大会

令和7年11月12日 大阪市中央区にあります青少年センター7階ホールにて、大阪府職業能力開発促進大会が開催され、その中で技能検定成績優秀者が表彰されました。

当社からは、技能検定成績優秀者の上位20名に選ばれました生産部管理課のI岡 が、

さらに大阪府知事から表彰されました。

また、技能検定成績優秀者上位128名に選ばれました 営業部 O本と生産部生産課 H田 が、大阪府職業能力開発協会会長から表彰されました。

今後の活躍に期待しています。

.jpg)

2025.10.29

◇社長の独り言◇ 第7回目 ★子供の成長に感動

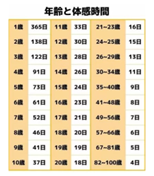

ふと気づけばもうすぐ11月。一年が本当にあっという間に感じる年齢になってきました。

先日この ”歳をとると1年が経つのが早く感じる” 現象「ジャネーの法則」に関して面白い表を見つけたので、少し引用させて頂きました。

ジャネーの法則とは「人生のある時期に感じる時間の長さは年齢の逆数に比例する」という考えの様です。

難しい!!少し調べてみるとメカニズム としては、子どもの頃は毎日が新しい経験や学びの連続であり、新鮮な出来事が多いため、時間が長く感じられます。一方、大人になると慣れたことの繰り返しが多くなり、新しい刺激が減るため、時間の長さを意識しなくなり、あっという間に時間が過ぎたと感じやすくなります。

メカニズムを見ると納得です。

表を見ると私の1年間の体感時間は9日間!!流石にそれは無いかなと思いますが、でも本当に年々1年が早く感じる様になってきてしまっているので、気持ちを若く保ち、少しでも1年を長く感じられるようになれればと考えています。

さて、先日子供の運動会を見て参りました。

(学校側からの通達で、SNSやインターネット上に写真をUPしてはいけないとの事で今回写真は有りません。)

コロナ以降、学年ごとに時間を分けてだったり、高学年と低学年とを分けての運動会が続いていたのですが、今年は久しぶりの全学年での運動会との事で、やっぱりこれが運動会だなと感じました。

それでも私の小学校時代とは違い、校庭にシートを敷いての観覧や、至る所に三脚が乱立しお父さん達は必至でカメラを回す光景は少なく、携帯で撮影。これも時代だなと感じております。昔はお酒を飲んでいた親も居たように思います・・・・

さて我が子はと言うと、個人走と玉入れに参加。

同じ学年の子供達と競い合っている姿を見ると、本当に大きくなったなと感動致しました。

結果としては、個人走は少し出遅れた事も有り惜しくも3位、玉入れは1位でした。

帰宅後、個人走が3位だったのが悔しかったのか、練習では1位だったんだと熱弁しておりました。

必死に熱弁している所を見ると、大きくなったなと思う一方、まだまだ子供なんだなと思ってしまいます。

冒頭に書かせて頂いたジャネーの法則だと、我が子と私の1年の感じ取り方は約5倍違う事になります。

是非、我が子には日々新しい刺激を求めて校庭を駆け回り、様々な経験を積んで1年の感じ取り方を1日でも長く感じ取ってくれればと思うばかりです。

私も子供に負けない様に10代くらいの感じ取り方が出来る様に、日々刺激有る生活を心掛けたいなと思っております。

2025.10.24

25年度 小集団活動 中間発表会 を開催しました ☆

【技術の高度化と技能伝承】

~ベテランの知恵を借り、若手の力で具現化させる~

理研発条工業株式会社では、社員一人ひとりの技術力向上とチームワークの強化を目的に、毎年恒例となる小集団活動を実施しています。

今年度のテーマは「技術の高度化と技能伝承」。ベテラン社員の豊富な経験と知識を若手が受け継ぎ、次世代のモノづくりへとつなげる活動を展開しています。

今回はその一環として、中間発表会を開催しました。

A・B・C の3チームが半年間の成果を発表し、今後の改善方針について活発な意見交換を行いました。

• Aチーム:新技術の量産体制の確立

試作段階で得たノウハウを生産現場へ展開し、安定した量産体制を構築。

品質と効率の両立を目指しています。

• Bチーム:生産体制の効率化による原価低減

作業工程や段取りの見直しを行い、ムダの削減と標準化を推進。

コスト意識の向上と改善文化の定着を図っています。

• Cチーム:既存設備の最適化と生産工程の確立

既存設備の可能性を引き出し、改良を重ねながら工程安定化を実現。

現場主体の創意工夫が光る活動となりました。

今回の中間発表では、各チームとも課題の明確化と今後の方向性を共有し、来る

**最終報告会(2026年4月開催予定)**に向けてさらなる成果を目指します。

理研発条工業は、今後も「人」と「技術」を大切にし、世代を超えた技能伝承と品質向上に取り組んでまいります。

2025.10.17

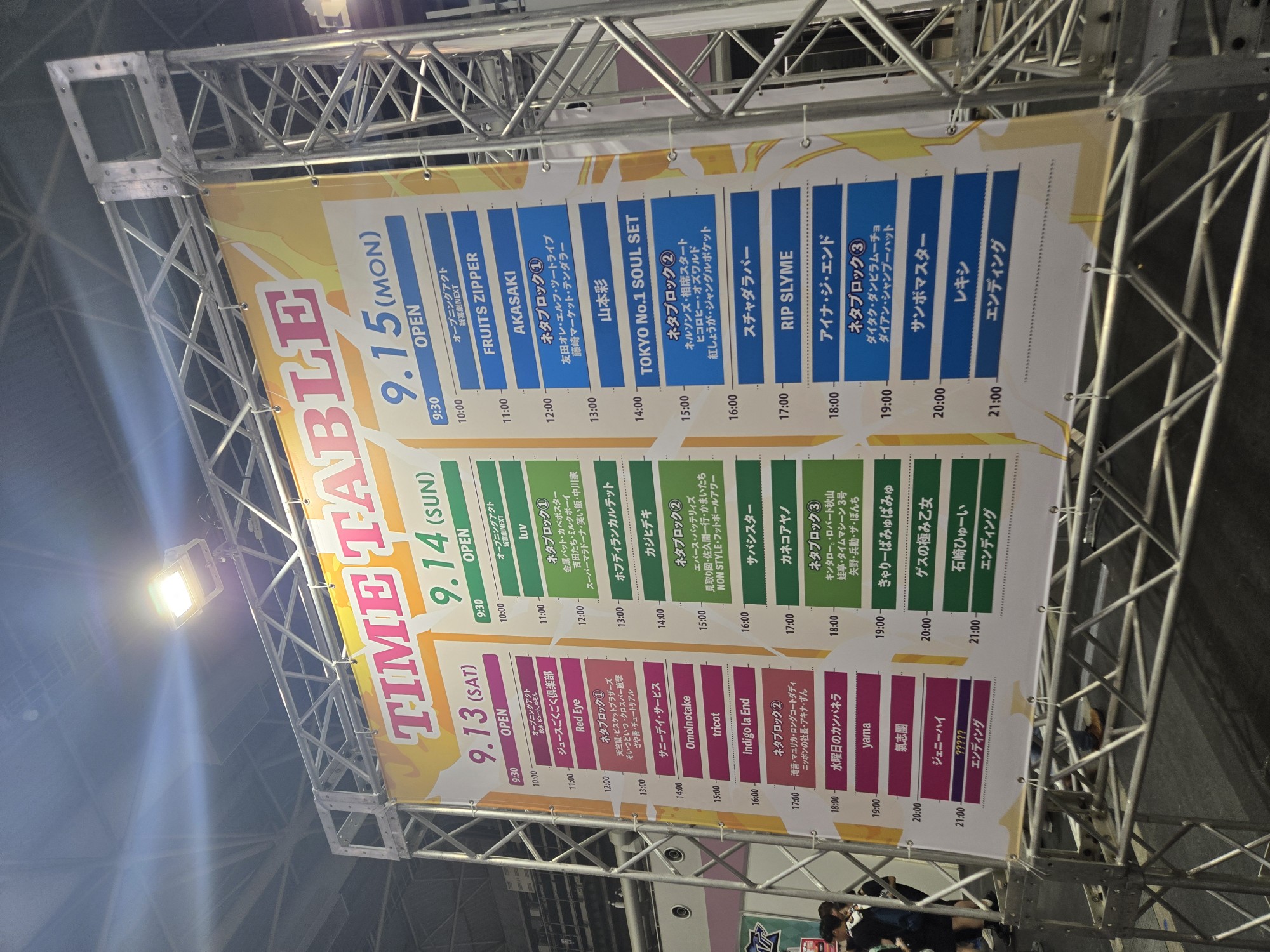

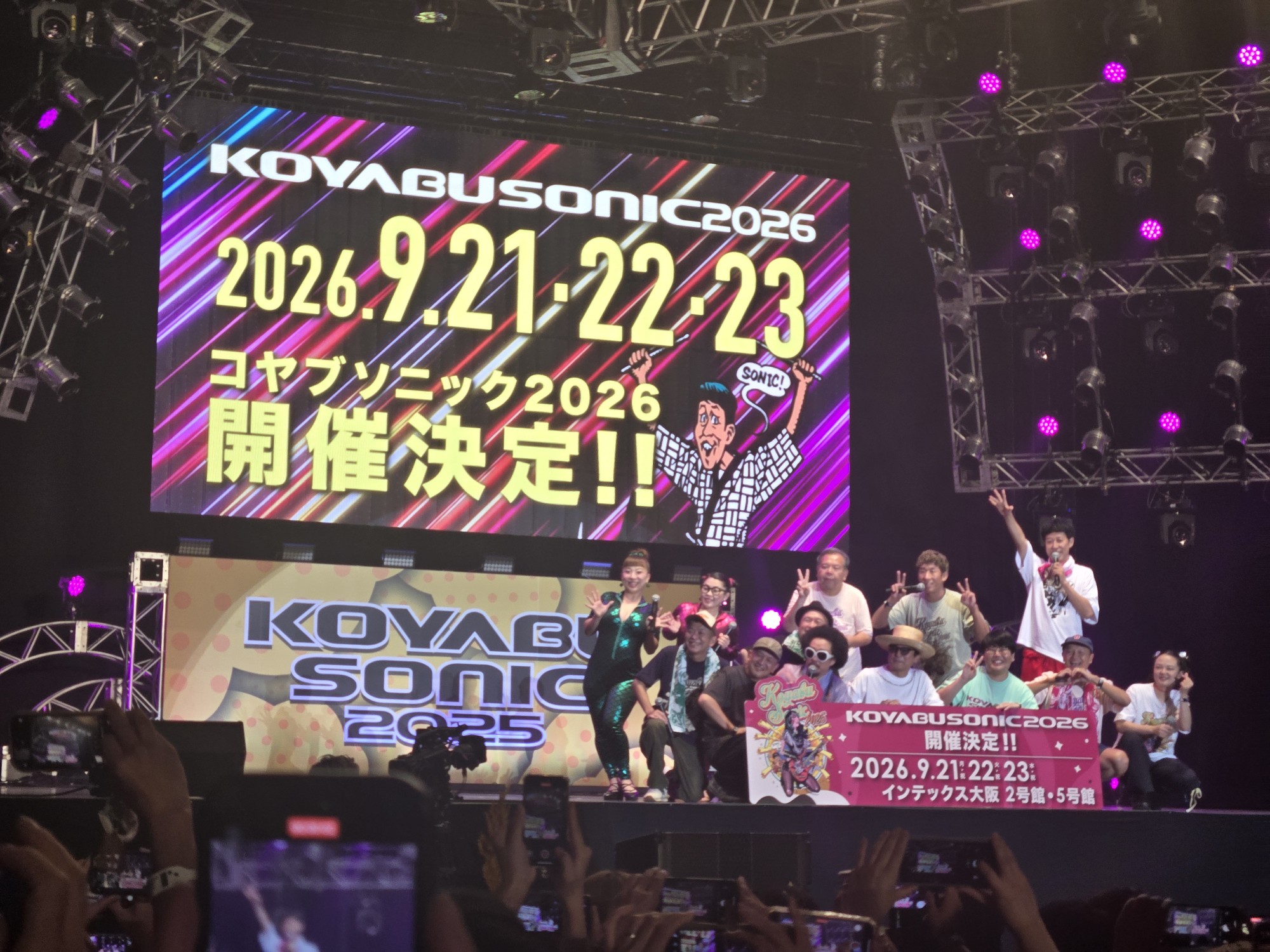

コヤブソニック2025 inインテックス大阪

こんにちは

先日、コヤブソニックへ行ってきました。

コヤブソニックとは吉本新喜劇の小藪さんが主催する音楽とお笑いの祭典、通称コヤソニです

私は今回11年ぶりに参加してきました。

小藪さん、大変ご無沙汰しております

場所はインテックス大阪

今週閉幕を迎えた大阪・関西万博の会場より1駅手前にあります。

(ちなみに万博はこの翌週に行ってきました!)

ライブやネタのステージ会場とは別に、Food&Goodsの会場があり、こちらはフォートナイトエリアや、子供が遊べるエリアなどもあります。

そしてどちらも屋内なので、天候を気にせず楽しめます。

とりあえず少しのアルコール と大阪のソウルフードをお腹に入れたら、早速ライブ会場へ!

と大阪のソウルフードをお腹に入れたら、早速ライブ会場へ!

と大阪のソウルフードをお腹に入れたら、早速ライブ会場へ!

と大阪のソウルフードをお腹に入れたら、早速ライブ会場へ!

ライブもネタもめちゃくちゃオモロ&楽しすぎました!!

あの興奮と感動は今思い返しても、ニヤッとしちゃいます

エンディングでは小藪さんから来年の告知があり、撮影OKも出ましたので撮ってきました。

来年は大型連休です! いかがですか?

2025.10.10

夢ある1本を求めて!!

こんにちは!

生産部のH部です

先日1人で太刀魚テンヤに行ってきました。

テンヤ釣りとは、タチウオを“エサ+仕掛け”で狙う、最も奥深い釣法です!

テンヤ釣りとは、タチウオを“エサ+仕掛け”で狙う、最も奥深い釣法です!開始1時間で20匹ほど釣って、今日は100匹は行くだろうと思っていたのですが

その後が続かず…

アベレージ 指3本クラス 20匹  👇

👇

👇

👇

あたりは有るものの、ヒットするまでのパターン探しを3時間ぐらいしていたら

(。´・ω・)ん? 変なあたりでおかしいぞ??と、ヒットするまで誘い続けたら

ヒット

竿が曲がる、引きが重たい、これはドラゴンの予感

111cmの指5本クラスを釣りあげました

ドラゴン認定は120cm以上なので今回は9cm足らず!

他のタチウオと比べてもやはり大きく、嬉しい1本です

40㎏まで耐えれるスナップのおかげで安心してタチウオとのファイトが楽しめました🎵

今回の釣果は32匹でした

次回 目指せ 100匹

まだまだハイシーズンなので後2回は行きたいところです😀

初心者の方でも釣れる魚なので皆様も一度は行ってみて欲しいですね!

- 1 / 25

- »